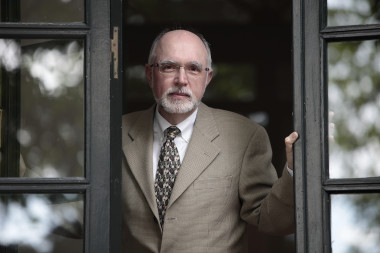

Robert Zatorre: catedrático de Neurología y Neurocirugía de la Universidad McGill

“Todo el cerebro es música”

El argentino Robert Zatorre es cofundador del laboratorio de investigación Brain, Music and Sound

(BRAMS) en Canadá y uno de los mayores expertos mundiales sobre cómo el

cerebro procesa la música y produce emociones. De joven quería ser

organista pero se dio cuenta que sería mejor científico. La canción del

verano no le llama mucho la atención.

Robert Zatorre: catedrático de Neurología y Neurocirugía de la Universidad McGill. Imagen: SINC

Marta Palomo 08 junio 2012.

SINC/ LA CIENCIA ES NOTICIA

¿Por qué hacemos música?

No tenemos la respuesta. Pero junto con el lenguaje, es una seña de identidad de todo ser humano.

¿Y es exclusiva de los seres humanos?

Totalmente.

Hay algunos especialistas que hablan de música para referirse al canto

de los pájaros, pero yo creo que no es lo mismo. La canción de las aves

tiene como función la defensa del territorio y, que yo sepa, nadie se

pone música en su casa con el objetivo de ahuyentar al vecino. Además,

desde un punto de vista neurológico, el cerebro de los pájaros y el de

los mamíferos no tiene nada que ver. Ni siquiera el cerebro de animales

más cercanos a nosotros, como el chimpancé, tiene ninguna función

musical.

¿Qué funciones tiene?

Muchas y muy

valiosas. Para empezar es universal. No existe ni ha existido cultura

humana que no tenga música. Pensemos en bodas, fiestas, entierros… Es

impensable que exista un rito social o un momento importante en la vida

sin música. Su función principal es la de cohesión social ya que a

través de ella el grupo se siente unido en un acto o en un estado de

ánimo, como pasa con los himnos nacionales y de fútbol. Otra función no

menos importante es la del vínculo emotivo que crea entre la madre y el

hijo. La música modula el estado de ánimo de un bebé ya que este

responde muy temprano a ritmos y armonías.

¿Así como el lenguaje tiene áreas especializadas en el cerebro, la música también?

No

me gusta hablar de zonas especializadas porque creo que todo el cerebro

está dedicado a la música. Pero sí hay algunas. Por ejemplo, con

técnicas de neuroimagen hemos observado neuronas en la corteza auditiva

que responden a la altura tonal. Los pacientes con lesiones en esta

región tienen ‘amusia’, se dan cuenta del volumen y la duración de una

nota, pero no del tono. No reconocen las canciones y no saben por qué a

la gente le gusta tanto la música.

“La mente predice la nota que viene y evalúa si es la esperada,

entonces hay dos ‘disparos’ de dopamina, la molécula del placer: el

primero, durante la tensión de un acorde, y el segundo en su resolución”

¿Alguna región ‘musical’ más?

En paralelo con

la zona de Broca, relacionada con el lenguaje, existe una región frontal

que es muy importante para unir los sonidos en el tiempo. Para entender

una canción es necesario un circuito que establezca relaciones entre

las distintas notas. El cerebro trabaja con la música igual que con el

lenguaje. Los sonidos individuales no representan nada, pero sí la

relación entre ellos: las notas forman acordes, que forman melodías, que

forman temas…

En lenguaje tenemos estructuras comunes en todos los idiomas. ¿Pasa lo mismo en la música?

Existe

la sintaxis musical. En lenguaje hablamos de probabilidades en el

sentido de que uno puede predecir de antemano cuál va a ser la siguiente

palabra de una serie. Por ejemplo, si yo digo “Tengo mucha sed y me

gustaría una copa de…”, existen varias opciones para completar la frase,

pero la palabra “perro” no está entre ellas. En música pasa lo mismo.

Si yo toco cuatro acordes, el quinto no puede ser cualquiera. Depende

del que yo elija, tú me dirás sin dudar: “Te has equivocado”. Esto

sucede en todas las culturas, pero es específico de cada una de ellas,

ya que la sintaxis es particular de cada sistema musical.

En

su último estudio usted afirma que cuando escuchamos música estamos

continuamente creando expectativas. Y que si estas se materializan, nos

produce placer.

La investigación de mi grupo se centra

en las emociones musicales. Nuestra mente está continuamente haciendo

predicciones de la nota que viene y evaluando si se corresponde o no a

lo esperado. Hemos descubierto que estas dos fases se relacionan con dos

‘disparos’ de dopamina, la molécula del placer, en distintas zonas del

cerebro. El primero sucede durante la tensión de un acorde, y el segundo

en su resolución, que es cuando llega el placer.

¿Además de provocar placer, la música tiene alguna aplicación como terapia?

Sí

y además hay mucho interés en este tema. Por ejemplo en pacientes con

afasia, que tienen problemas para hablar a causa de una lesión cerebral.

Se ha demostrado que cantando les salen las palabras que no les salen

hablando. También se aplica a enfermos de Parkinson, a quienes les

cuesta mucho empezar y continuar una acción, como por ejemplo caminar.

Una estrategia muy fácil para ayudarlos es ponerles música con mucho

ritmo y esto les facilita enormemente el movimiento.

¿Y a qué es debida esta mejora?

El sistema

motor y el auditivo tienen una conexión muy particular, por eso el baile

va de la mano de la música en todas las culturas. También los soldados

marchan con más facilidad siguiendo un ritmo. Esta conexión no existe

entre el sistema motor y la visión. Si miras el péndulo de un reloj no

te pones a moverte de lado a lado sin querer, pero cuando escuchas

música tu cuerpo reacciona de manera inevitable.

¿La conexión entre el sistema motor y el auditivo es la responsable de que podamos tocar instrumentos?

Los

dos sistemas han de estar finamente sintonizados para poder hacerlo. Lo

maravilloso es que para llegar a este nivel se producen cambios tanto

en la función como en la anatomía del cerebro: se crean nuevas

conexiones neuronales. Esta habilidad del sistema nervioso de cambiar su

estructura según las necesidades la llamamos plasticidad cerebral. Ya

lo predijo Ramón y Cajal en 1908 sin ninguna prueba, pero ahora lo

podemos medir y observar sin cortarle la cabeza a nadie. Sabemos que un

músico tiene ciertas regiones del cerebro más desarrolladas de lo

normal.

¿Es cierto que los ciegos oyen mejor?

Algunos

sí que tienen las funciones musicales y de percepción del sonido en el

espacio más desarrolladas. Es un ejemplo increíble de plasticidad porque

en estos individuos hay una reorganización cerebral masiva y la región

dedicada a la vista se dedica a procesar el sonido. Esta región visual

que no recibe ningún estímulo, en vez de atrofiarse o morir, se

reaprovecha para nuevas funciones.

¿Esto puede tener repercusión terapéutica?

Ahora

estamos estudiando cómo, dónde y por qué ocurre esto. Si podemos

comprenderlo en los ciegos, tal vez lo podamos aplicar a pacientes con

otros trastornos neurológicos. Quizás en 10 ó 20 años podamos reentrenar

regiones averiadas y hacer que retomen su función.

La Ciencia es Noticia

No hay comentarios:

Publicar un comentario